Potnia Theròn (termine che deriva dal greco Ἡ Πότνια Θηρῶν, ovvero Signora degli animali) è un epiteto adottato per la prima volta da Omero («[…] Signora delle belve, Artemide selvaggia […] Iliade, libro XXI, v. 470) per descrivere una caratteristica di Artemide e successivamente impiegato per definire molte divinità femminili legate agli animali sui quali esse erano in grado di esercitare il loro potere.

Come la sua danza e la sua bellezza appartengono al fascino e allo splendore della libera natura, così anch’ella è intimamente legata con tutto ciò che vive, con gli animali e le piante. Artemide è la Signora delle belve feroci, ma corrisponde pure allo spirito della natura che ella si prenda cura di loro come una madre, per poi giuliva cacciatrice inseguirle col suo arco. Walter Otto, Gli Dei della Grecia, 1929

Sono state elaborate ipotesi sulla presenza, in periodo arcaico, di una religione originaria di impronta matriarcale, in cui le figure femminili legate a un culto della Dea Madre fossero predominanti.

Il principio matrilineare, che l’antropologo svizzero Johann Jakob Bachofen riconobbe in un primo momento presso l’antico popolo anatolico dei Lici, originò una società matriarcale, predisposta alla tolleranza e alla pace. Questa società, principalmente agricola, si espresse sul piano religioso, con un’iconografia associata spesso a figure divine quali le Dee-madri e le divinità lunari. Bachofen raccolse meticolosamente tutte le manifestazioni che caratterizzarono questo periodo da quello che, successivamente, secondo il filosofo Julius Evola, lo avrebbe soppiantato, vale a dire il patriarcato.

Le vedute di Bachofen, in molti punti valide, sono da integrare laddove, prendendo per riferimento e supponendo come originario e più antico elemento quello legato alla Terra e alla Madre, prospettano qualcosa come un’evoluzione spontanea dall’inferiore al superiore, laddove si tratta di incroci tra inferiore (Sud) e superiore (elemento iperboreo). Storicamente la religione con culti matriarcali non è originaria, ma è già prodotto di trasformazione. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, La Civiltà della Madre

L’opposizione tra matriarcato e patriarcato, secondo Evola, non può essere intesa come successione di diverse fasi di uno stesso processo evolutivo nella storia umana. L’etnologia, infatti, avrebbe permesso di relazionare il matriarcato alle popolazioni preindoeuropee o non-indoeuropee, e il patriarcato, invece, al mondo indoeuropeo. Bachofen, secondo Evola, non era arrivato a cogliere questo legame in quanto deviato dalle idee evoluzionistiche. Bachofen aveva però avuto il merito di mettere in luce che al termine di un periodo storico possono manifestarsi forme degenerative capaci di riportare le condizioni, temporaneamente, alla fase precedente (Bachofen, 1949).

La teoria che ipotizzava una società originaria matriarcale fu ripresa anche dall’archeologa Marija Gimbutas nel suo testo fondamentale: Il linguaggio della dea.

Gimbutas nell’Introduzione scrive: «Le credenze delle popolazioni agricole riguardo sterilità e fertilità, la fragilità della vita e la costante minaccia di distruzione, e il periodico bisogno di rinnovare i processi generativi della natura sono tra le più durature. Continuano a vivere nel presente, così come gli aspetti arcaici della Dea preistorica, nonostante il continuo processo di erosione dell’era storica. Trasmesse da nonne e mamme della famiglia europea, le antiche credenze si sottrassero al processo di sovrapposizione dei miti indoeuropei e infine di quelli cristiani. La religione incentrata sulla Dea esisteva molto prima di quelle indoeuropea e cristiana (che rappresentano un periodo relativamente breve della storia umana), lasciando un’impronta indelebile nella psiche occidentale.»

Nel libro, i simboli della Dea sono raggruppati in quattro temi fondamentali: ‘Dispensatrice di vita’, ‘Terra eterna che si rinnova’, ‘Morte e Rigenerazione’, ‘Energia e Sviluppo’.

La prima categoria comprende la sfera acquatica, ad individuare la credenza predominante che tutta la vita provenga dall’acqua; della ‘dispensatrice di vita’ l’immagine simbolica è quella del corpo gravido della Dea. Hanno grande importanza, inoltre, in questo significato, i seni, i glutei, il ventre gravido e l’organo genitale femminile, che viene scolpito anche su sassi e pietre. Gli animali associati alla Signora, in questo tema, sono l’orsa, la cerva, il daino, il bisonte e le sue corna, la giumenta (Percovich, 2012).

Alla seconda categoria di significato, quello connesso alla ‘Terra che si rinnova’, corrisponde una diversa fase delle civiltà umane: il Neolitico agricolo e sedentario, che esprime l’arte della ceramica. La madre in questo quadro storico è più snella e compaiono le prime forme maschili della divinità, rappresentate come spirito della vegetazione che ciclicamente nasce e muore. Inizia l’addomesticamento degli animali: nell’Europa sudorientale, il primo animale addomesticato fu con molta probabilità l’ariete, che diede la possibilità di impiegare il suo pelo per ricavare tessuti. A questo periodo può essere fatta risalire l’invenzione della tessitura. Unita alla tessitura, si manifesta la rappresentazione della Signora come ‘Tessitrice’, immagine che darà origine alle Parche. La Dea viene, in questo nuovo contesto iconografico, abitualmente associata alla scrofa, per la sua maggiore fertilità e prolificità. Collegata ai cicli agricoli, ha origine una rappresentazione ctonia della divinità, vista come Dea della Vegetazione che si cela al di sotto della terra, luogo in cui la vita cova, come in un’opera al nero, per poi riemergere, rinascere ed esprimersi nuovamente in condizioni climatiche e ambientali favorevoli. Questa visione è all’origine di numerosi miti, tra cui ricordiamo quello mediterraneo della divinità ctonia Persefone, o Kore (dal greco Κόρη, giovinetta, fondamentale nei Misteri Eleusini.

Pinax che ritrae Persefone che apre la cesta mistica (λίκνον μυστικών) (Locri, V sec. a.C. – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria).

Il figlio generato dalla madre è analogo alla vegetazione generata dalla madre ctonia; si iniziano a vedere, quindi, le prime rappresentazioni sacre del maschile, quando il figlio, come la vegetazione nuova che rinasce, diviene Dio della Vegetazione.

La terza categoria è quella della ‘Morte e Rigenerazione’. Alla fine del Neolitico, secondo la Gimbutas, nell’Età del Bronzo, successivamente all’arrivo dei kurgan, comparve un nuovo animale in associazione con la Dea, l’avvoltoio. Si ritrova negli strati intermedi di Çatal Hüyük come in Egitto, e rappresentava ‘colei che annuncia la morte’, intesa come passaggio necessario per una nuova rigenerazione. Associate all’immagine della Dea compaiono ora anche le zanne di cinghiale, che hanno il potere di dare la morte: il cinghiale, infatti, è visto come un animale pericoloso, con capacità di uccidere. Un altro simbolo ricorrente è quello della Dea civetta: la civetta, in quanto uccello notturno, era ritenuta annuncio di morte. Ma esistono numerose altre associazioni: l’utero è associato al bucranio – lo scheletro della testa del bue che spesso ornava le metope dell’ordine dorico (ancora a Çatal Hüyük) -, al pesce, alla rana, al rospo, al porcospino e persino alla tartaruga.

Infine, il tema dell’ ‘Energia e dello Sviluppo’ riguarda un ampio insieme di simboli che potrebbe essere visto come appartenente al continuo e incessante fluire del tempo ciclico. Alla Dea sono associati, quindi, simboli dinamici di energia come la spirale – la cui diffusione è universale -, corni o falci di luna, asce, itifalli – simulacro del fallo in erezione, simbolo della fecondità, spesso portato in processione nelle falloforie, un rituale associato al culto di Dioniso – , l’immagine del serpente ripetuta infinite volte, vortici e croci.

Andando al di là dell’analisi iconografica e mitologica delle rappresentazioni femminili del divino, l’ipotesi di questo scomparso potere femminile è stata proposta da Marija Gimbutas, supportata da un’impressionante testimonianza archeologica (Gimbutas, 1989).

Analizzando circa duemila manufatti preistorici, la studiosa ha immaginato l’esistenza di un’organizzazione sociale precedente al patriarcato, contrassegnata dal ruolo predominante delle donne, in veste di capi clan o di sacerdotesse. Questa società, esistita in Europa tra il 7000 e il 3500 a.C., ha lasciato, secondo la Gimbutas, manufatti (modellini di templi, graffiti, tombe, sculture, vasi), custodi di un corpus di simboli dal quale sarebbe lecito pensare ad uno scenario nel quale avrebbe comandato una Grande Dea.

Serbona (Harappa, India, valle dell’Indo, 2600-2400 a.C.)

La Grande Dea, però, a differenza della Grande Madre, non sarebbe soltanto una rappresentazione della fecondità, ma dei quattro aspetti analizzati in precedenza. Essa rifletterebbe un ordine sociale nel quale le donne avrebbero rivestito un ruolo al vertice della gerarchia sociale e politica, senza, però, alcuna sottomissione degli uomini. Non vi sarebbe stato un matriarcato o un patriarcato bensì una ‘gilania’, parola ideata da Gimbutas fondendo le radici greche gy (donna) e an (uomo), unite da una “l” centrale, a sottolineare il ‘legame’ tra i due elementi sessuali dell’umanità. Tra il 4300 e il 2800, all’incirca, però, le incursioni dei Kurgan, che addomesticavano il cavallo e costruivano armi, avrebbero rappresentato la fine della vecchia cultura europea, modificandola da gilanica ad androcratica e da matrilineare a patrilineare, e mutando, fino a questo momento, il corso della storia.

Nello scenario storico ricostruito dalla studiosa Gimbutas, le tribù patriarcali indoeuropee dei Kurgan avrebbero ‘imposto’ i loro costumi, i loro valori e le loro regole alle pacifiche popolazioni preindoeuropee, sino a quel momento gilaniche. (Cantarella, 1985) Risulta difficile pensare che i ritrovamenti archeologici proposti siano testimonianze attendibili e indiscutibili di siffatta teoria.

Il rimando è, soprattutto, a Dumézil e alla sua teoria dell’ideologia tripartita degli indoeuropei (Dumézil, 1958), secondo la quale la società indoeuropea potrebbe essere divisa in tre classi: quella dei sacerdoti, quella dei guerrieri e quella dei produttori. Eva Cantarella, antropologa studiosa di miti, nota che, ovviamente, non esistono basi documentarie sufficienti per ricostruire la cultura indoeuropea, motivo per cui, a maggior ragione, non è possibile ricostruire in modo scientificamente attendibile addirittura la cultura preindoeuropea. I manufatti che la Gimbutas porta a sostegno delle sue teorie sono indiscutibilmente concreti, ma una storia scritta sulla base della loro testimonianza non può dirsi altrettanto concreta. È necessario infatti allargare il campo dell’archeologia descrittiva ad altre discipline, come la mitologia comparata, la linguistica, il folklore, l’etnografia e l’etnozoologia.

Con ogni probabilità, pensare, come in un sogno femminista, una società arcaica in cui il potere femminile si era stabilito come predominante su quello maschile, in un mondo pacifista ed ecologista, come quello immaginato dall’archeologa Gimbutas, serve più che altro a trovare in esso conforto e speranza. Talvolta si pensa che chi dubita della storicità del potere femminile sia antifemminista, antipacifista o antiecologista ma, in questo modo, si confonde il piano delle ideologie con quello della dimensione storica e soprattutto religiosa. La dominanza di una figura femminile nella religione, inoltre, non comporta necessariamente l’esistenza, in una società, di un potere politico femminile.

Anahita, Dea dell’acqua, della fertilità, patrona delle donne e Dea della guerra (Persia, attuale Iraq)

Molti studiosi di religione hanno messo in discussione l’esistenza di un monoteismo nella religione cretese, ipotizzando la possibilità che, accanto alla Potnia, esistessero divinità maschili. In queste società arcaiche la donna aveva, probabilmente, una posizione sociale elevata: infatti, nella religione minoica le donne rivestivano il ruolo di sacerdotesse ed erano socialmente privilegiate. Inoltre, partecipavano a spettacoli e cacce, come testimoniano affreschi e iconografia. Le donne godevano certo di libertà e nei palazzi la parte destinata alle donne non era separata. (Cantarella, 1985) Non ci sono testimonianze, però, del fatto che la successione ereditaria avvenisse per linea materna. Non esiste, quindi, prova dell’esistenza di un matriarcato, ma esistono, invece, elementi che indicano libertà, dignità ed elevata posizione sociale delle donne.

È opportuno chiarire, quindi, che nella rappresentazione simbolica e nell’iconografia religiosa, quando si identifica una divinità femminile come Dea Madre, significa che la sua fertilità è in qualche modo legata alla natura e ai cicli naturali che ne rappresentano l’equilibrio. La fertilità può quindi esprimere una qualità della terra stessa, per esempio, nel senso di fertilità del terreno, oppure può riferirsi alla coltivazione dei prodotti agricoli o alla vita delle piante, ma anche alla fecondità degli animali, così come degli esseri umani, riferendosi all’accoppiamento o ai rapporti sessuali.

Esiste infatti una confusione tra la Dea Madre e la Dea della Terra (o Madre Terra).

L’elemento conduttore rintracciabile tra le diverse caratteristiche della Dea Madre è la sua forza primordiale, sorgente della vita, ma si può facilmente osservare come, in realtà, evidenti rimandi a un culto maternale siano ben presenti anche in periodo greco-classico, ma con una sorta di “separazione” delle caratteristiche ataviche proprie del culto della Dea e di attribuzione a divinità diverse, discendenti dall’originale e portatrici di una sola caratteristica per ognuna di loro (Lloyd, 2009).

A Gea venivano attribuite le caratteristiche proprie del culto della Dea della Terra in senso stretto, a Rea, o “mater deorum”, si riconduce la figura maternale a un livello primigenio del sacro; Cibele, che personifica l’aspetto generativo dell’atto sessuale, il suo rituale d’accoppiamento, è legata all’immagine del rinnovamento delle stagioni della natura; infine Demetra ricongiunge in sé le caratteristiche del nutrimento (come Dea del grano), della cura parentale e della fertilità naturale.

Esiste quindi un nucleo originario della sacralità femminile che è andato differenziandosi in relazione alle caratteristiche geografiche, etniche e religione delle diverse civiltà.

Da quanto possiamo comprendere, PO-TI-NI-JA o “Potnia” risulta essere più un’attribuzione che un vero e proprio nome: il significato sarebbe stato “signora” o “padrona” e, in sostanza, si sarebbe trattato di un esempio classico di “Dea Madre”.

Nelle tavolette di Cnosso e Pilo l’appellativo Potnia è spesso associato a diversi epiteti; difficile dire se questi epiteti specificassero diverse divinità o fossero soltanto attributi della stessa Dea. In particolare, a Cnosso si possono ritrovare le seguenti descrizioni:

Artémis Ortheia dea di Sparta (Sparta 660 a.C.)

– A-TA-NA PO-TI-NI-JA (Atana Potnia);

– DA-PU-RI-TO-PO-JO-NI-TI (“Signora del Labirinto”);

– (PO-TI-NI-) JA A-SI-WI-JA (Potnia Aswia).

A Pilo, invece, si possono rinvenire queste altre attribuzioni:

– PO-TI-NI-JA I-QE-JA (Potnia Hikkweia o “Signora dei cavalli”);

– PA-KI-JA-NI-JA (forse Potnia Sphagianeia);

-A-SI-WI-JA (ancora Potnia Aswia);

– PO-TI-NI-JA NE-WO-PE-O;

– MA-TE-RE TE-I-JA (Theia Mater, letteralmente “madre divina”, che è la prova più certa di un culto maternale in epoca arcaica). (Christ, 1998)

La Potnia Theron è, in ogni caso, spesso rappresentativa soprattutto dell’arte minoica e di quella micenea. Conosciuta come “Signora delle cose selvagge”, “Signora delle fiere”, “Signora della montagna” veniva denominata anche Britomarti (letteralmente “dolce fanciulla”) o con molti altri epiteti simili. Nella mitologia greca, Britomarti di Cortina, figlia di Latona, affiancava Artemide nella caccia e Minosse ne era innamorato. Artemide rese divina Britomarti con il nome di Dictinna (da dictyon, o rete), ad Egina venne chiamata Afea e a Cefalonia fu ricordata come Lafria.

Britomarti – particolare di una pittura vascolare di un’anfora da Tebe – VII secolo a.C.

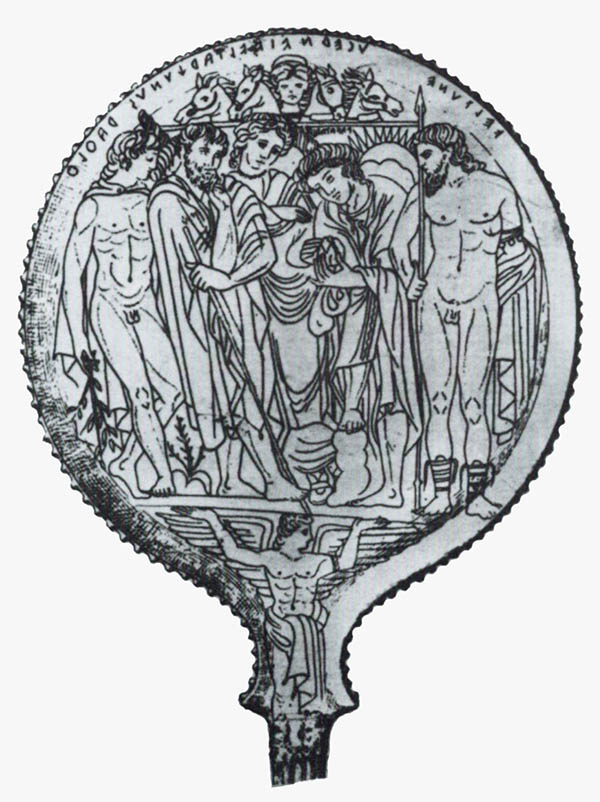

Come Dea degli animali selvatici e domestici, Potnia aveva la facoltà di controllare le forze naturali e di sottometterle, a suo piacimento e, nelle zone mediorientali, la Signora degli animali è sovente ritratta nuda, insieme ad animali che spesso tiene vicino impugnandoli con entrambe le mani per le orecchie, per la gola o per le zampe. Talvolta viene raffigurata in piedi sul dorso di uno di essi: il significato è associato alla capacità di sottomettere le forze più indomite della natura.

Una testimonianza italica fondamentale e che può essere vista quale rappresentazione di Potnia Theron è senza dubbio la Dea Angizia (in latino Angitia o Angita, da anguis, serpente; in peligno Anaceta), divinità presente nei culti dei Marsi, dei Peligni e di molti altri popoli osco-umbri, sempre legata all’immagine dei serpenti.

Statua in terracotta della dea Angizia (Museo Paludi di Celano)

Ma è bene ricordare che i serpenti hanno sempre avuto un nesso con le arti curative e, per questo motivo, Angizia era probabilmente anche una divinità della guarigione; d’altra parte, i Marsi la ritenevano più una maga che una dea, attribuendole la conoscenza dell’uso delle erbe curative, in particolar modo di quelle che fungevano da antidoto per i morsi di serpente.

La dea Angizia era molto diffusa in vaste zone dell’Italia centro-meridionale e le cerimonie che si svolgono a metà primavera in questi luoghi rivelano l’esistenza di precedenti riti pagani, propiziatori della fertilità.

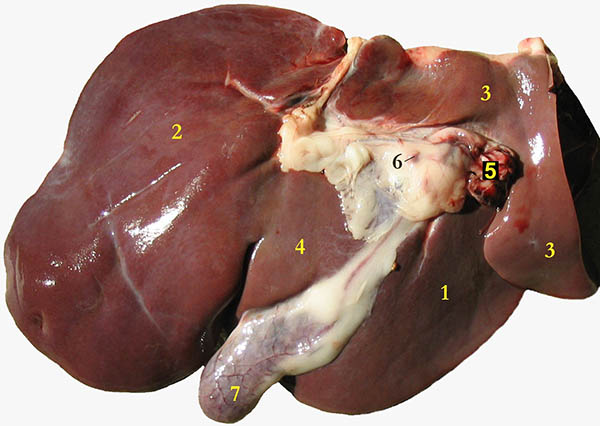

Pressi i Sanniti era conosciuta come Anagtia, e in Aesernia le veniva riservato l’appellativo di diiviia. Esiste una corrispondenza tra questa Dea italica e la divinità iranica Anahita o Anchita, consorte di Mitra, e la dea assira Ištar, anch’essa Dea della fecondità. Echi dei riti associati al culto di Angizia sono rintracciabili nella odierna Festa dei serpari a Cocullo (AQ), adesso dedicata a san Domenico, che deriva appunto dall’originaria festa pagana in onore di Angizia. Gli ofidi che vengono raccolte durante la Festa dei serpari, e che sono quindi probabilmente legati al culto di Angizia, sono: il cervone (Elaphe quatuorlineata (Bonnaterre,1790), il saettone (Zamenis longissimus Laurenti, 1789), la biscia dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758), il biacco (Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)).

Un’altra importante divinità italica associata alla Signora è la Dea Mefite. Il suo nome è senza dubbio osco, per la presenza della caratteristica -f- intervocalica. Riguardo ai significati attribuiti a questo nome possono essere citati “medio-dluitis”, donde “mefifitis” e quindi Mefitis, cioè “colei che fuma nel mezzo” oppure da “Medhu-io” cioè “colei che si inebria” o ancora, molto più probabilmente, “colei che sta nel mezzo”, ovvero entità intermedia fra cielo e terra, fra morte e vita. La sua funzione era quindi quella di presiedere il passaggio e di tutelare i patti.

Gli scrittori antichi e i rinvenimenti archeologici ne testimoniano l’esistenza in Irpinia a Rocca San Felice e Frigento, nella Valle d’Ansanto e a Casalbore, in Lucania a Rossano di Vaglio e Grumentum, a Casalvieri (in località Pescarola), a Casalattico (in località San Nazario), nella Valle di Canneto a Settefrati, al crocevia fra Molise, Lazio e Abruzzo, e a San Donato Val di Comino.

Mefite Valle d’Ansanto (Fonte: www.infoirpinia.it)

Nelle culture italiche si credeva molto agli effetti dei malefici e per annullarli si sacrificavano animali alle divinità che abitavano questi luoghi sacri; molti animali venivano uccisi e offerti alla Dea Mefite. Le aree delle esalazioni mefitiche erano così considerate luoghi sacri.

Un aspetto ancora in parte oscuro è relativo al nesso tra questo culto e il rito di transizione della transumanza, il passaggio delle greggi ai nuovi pascoli stagionali. Questa ipotesi di collegamento è rafforzata dal fatto che lungo i percorsi tratturali sono state rinvenute antiche aree sacre dedicate alla Dea Mefite (Monaco, 2000).

Civiltà etrusca, VII sec. a.C. Ritrovamento: Graeckwyl, Switzerland.

La primordiale Potnia Theron esprime le corrispondenze divine tramite le espressioni iconografiche di Mefite, Angizia, Diana e di molte altre, ma è, per sua funzione, immagine di una religiosità che riserva un posto fondamentale all’elemento femminile, che ha diversa funzione, ma non minore importanza di quello maschile. Il Divino è equilibrio tra maschile e femminile, tra forma pura e materia pura, e da questo equilibrio divino discende quello umano. L’allontanamento da questo ordine, tipico invece dei monoteismi attualmente più diffusi nel mondo, sia occidentale che orientale, che hanno escluso totalmente l’elemento femminile – o lo hanno declassato -, produce una deformazione della società, una caduta della donna verso un ruolo marginale, degno di minor rispetto e venerazione. Da una donna divinizzata, vista come fonte dell’intera vita del cosmo, nelle società moderne, si passa ad una donna produttrice, che tenta certo di rivendicare i suoi diritti sociali, o politici, ma che ha perso definitivamente la sua collocazione religiosa e divina.

La Signora degli animali è, quindi, immagine di una divinità espressione della forza primordiale, della potenza istintiva, della vita selvatica dei boschi, e, risalendo alle origini, essa non è assimilabile a un concetto agricolo o materno dell’elemento femminile, espresso più dalla Dea Madre o dalla Demetra del grano. Potnia Theron trova invece la sua manifestazione nella natura selvaggia e primordiale, che convive con gli animali da caccia, le belve feroci e la vegetazione spontanea. Le civiltà che esprimevano una siffatta immagine delle forze divine della terra e riuscivano a comprendere che la materia, senza la forma impressa da una divinità, non poteva essere dominata dall’uomo, erano lontane dalle forme di “progresso”concepite dalla modernità, ma sicuramente più elevate nelle loro espressioni religiose e metafisiche, perché vedevano la Natura così come riusciva a percepirla Giordano Bruno sostenendo che «Natura est deus in rebus». Il mondo moderno è ancora capace, nella sua apparente religiosità, di avere la stessa percezione del Divino?

Bibliografia

- Alan B. Lloyd, What is a God?: Studies in the Nature of Greek Divinity, Classical Press of Wales 2009, pp.36 ss.

- Johann Jakob Bachofen, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, 2 voll., Basel 1861 (tr. it.: Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici, 2 voll., Torino 1988).

- Johann Jakob Bachofen, Le madri e la virilità olimpica (a cura di J. Evola), Edizioni di Ar, Padova, 2009.

- Eva Cantarella, L’ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell’antichità greca e romana, Feltrinelli, Roma 1985.

- Eva Cantarella, Le donne e la città, New Press, Treviso, 1985

- Carol P. Christ, Rebirth of the Goddess: Finding Meaning in Feminist Spirituality, Routledge 1998.

- Giacomo Devoto, Gli antichi Italici, 2ª ed., Firenze, Vallecchi, 1951.

- Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno, Edizioni Mediterranee, 1998.

- Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of old Europe, 7000-3500 B.C. Myths, legend and cult images, Berkeley-Los Angeles, 1982.

- Marija Gimbutas, The language of the Goddess, London 1989 (tr. it.: Il linguaggio della Dea. Mito e culto della Dea Madre nell’Europa neolitica, Milano 1990.

- Walter Otto, Gli Dei della Grecia, tr. it. di Giovanna Federici Airoldi, Adelphi, Milano, 2004.

- Luciana Percovich, “All’inizio erano le madri. Le radici gilaniche dell’Europa Antica nel lavoro di Marija Gimbutas”, in Etologia ed Etica, Filosofia e Saperi/5, CNR, Aracne Editrice S.r.l., Roma, 2012, p.189.

Sitografia

- Sanniti – www.sanniti.info/mefite.html [a cura dell’ Arch. Davide Monaco]

- Il sito dedicato alla storia di Carife – carife.eu/wordpress/?page_id=341

Immagini

- in testata: Tiziano, La morte di Atteone (1559-75 ca. – The National Gallery, Londra).

- in evidenza: Potnia Theron, statuetta proveniente da Cnosso.